Alors que la transition énergétique suit son rythme en métropole, certains territoires isolés expérimentent des solutions audacieuses. C’est le cas de la Guyane, dont les spécificités en font un véritable terrain d’innovation énergétique. Focus sur un territoire qui pourrait bien inspirer les futures politiques énergétiques.

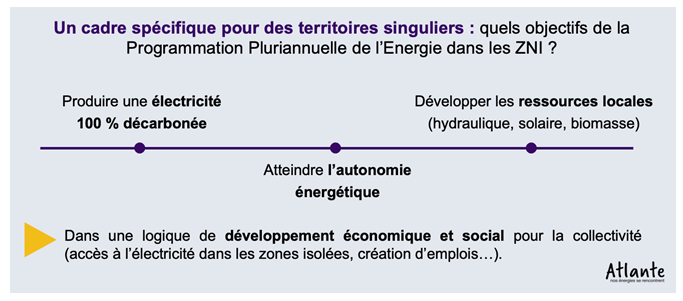

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) pilote la politique énergétique française. Elle s’applique à la métropole et à chaque territoire d’outre-mer. Ces derniers, considérés comme des ZNI (zones non interconnectées), sont confrontés à des contraintes spécifiques dues à leur isolement électrique. Dans ces territoires, les opérateurs historiques cumulent les rôles dans un cadre dérogatoire : production, gestion du réseau et fourniture. Ils jouent un rôle central dans l’application des PPE, au service des objectifs environnementaux et sociaux.

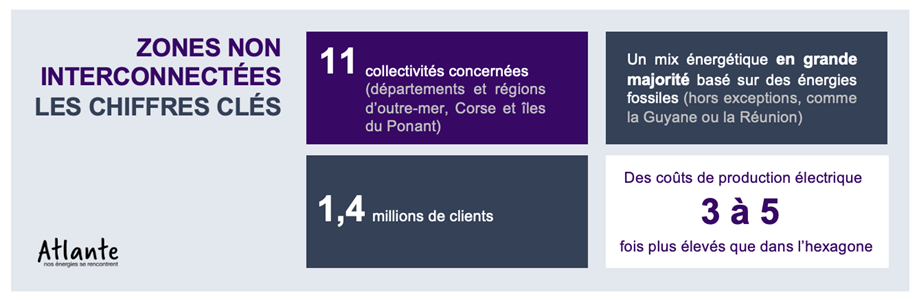

Au-delà de ce cadre de fonctionnement commun, il est cependant dangereux de produire une analyse commune de la politique énergétique de ces territoires, chacun étant différent des autres. On peut, sans risque de généraliser et d’après la Commission de Régulation de l’Energie, annoncer que tous sont caractérisés par des coûts de production électrique très élevés (le principe de péréquation à l’échelle nationale permet alors aux consommateurs des ZNI de payer une facture d’électricité identique à celle qu’ils recevraient en France hexagonale). Un autre point commun est la composition du mix énergétique : la plupart des ZNI assurent leur consommation d’énergie avec des énergies fossiles importées. Le mix électrique peut parfois se baser sur des sources d’énergies renouvelables (hydraulique en Guyane, biomasse à La Réunion ou solaire en Corse), mais la consommation finale d’énergie, liée à un secteur des transports non décarboné, reste très polluée.

Nous avons décidé de faire un point d’arrêt sur la situation en Guyane : intéressante car reflétant une réflexion assez avancée sur les possibilités de transition énergétique dans des espaces isolés.

Guyane : entre isolement géographique et ambitions énergétiques

Région la plus vaste de France, la Guyane est la seule ZNI intégrée à un continent, mais son réseau électrique n’est pas connecté à ceux de ses voisins. La majorité de l’électricité est utilisée sur la zone littorale, où se concentre la population. L’intérieur, couvert par la forêt amazonienne, est peu habité et accessible uniquement par navigation. Ces villages, non raccordés au réseau, sont alimentés par des petites centrales diesels : l’énergie est très chère en raison de la difficulté de transporter le fioul.

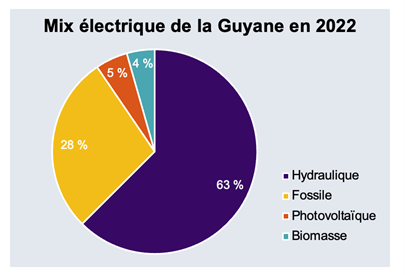

La PPE de Guyane fixe deux objectifs majeurs : produire une énergie la plus décarbonée possible tout en assurant l’autonomie énergétique du territoire (ne plus dépendre des importations). Avec 60 % de sa production annuelle tirée de l’hydraulique, la Guyane est la première région française productrice d’énergie renouvelable. La présence de soleil ou de biomasse positionne le territoire comme laboratoire naturel à électricité décarbonée.

En ce début d’année 2025, la collectivité est en pleine révision de sa PPE, ce qui permettra de mettre à jour ses objectifs opérationnels de politique énergétique à horizon 2032.

Micro-réseaux et innovation : une électrification sur-mesure

Au-delà de la question du mix électrique, sont aussi discutés la décarbonation des transports, qui représentent plus de la moitié de la consommation d’énergie primaire en Guyane car principalement issus d’énergies fossiles importées, ou l’accès universel à l’électricité pour toutes les zones isolées. La répartition très différenciée de la population et les contraintes géographiques du territoire rendent impossible le raccordement des villages situés au cœur de l’Amazonie, le long des fleuves guyanais. Les collectivités locales et EDF SEI (Systèmes Énergétiques Insulaires est la direction d’EDF qui opère dans certaines ZNI), responsable du service public d’électricité en Guyane, ont donc traduit ces besoins pour mener des projets d’électrification des zones isolées, prenant en compte les contraintes foncières locales, ou même d’éviter l’artificialisation des sols dans des zones très préservées. Ces projets sont enfin un moyen d’assurer un rééquilibrage territorial de l’accès à une électricité décarbonée, permettant d’éviter un surdimensionnement des capacités de production ou un développement trop coûteux du réseau.

EDF envisage par exemple de recourir aux micro-réseaux : c’est ce que propose le projet lancé en 2024 d’électrification de 200 « écarts » (lieux d’habitation situés à distance d’un bourg, sans réseau de télécommunication ou infrastructures routières) le long des fleuves limitrophes de la Guyane. Plus concrètement, EDF propose d’installer des systèmes solaires autonomes, composés d’un kit individuel d’alimentation autonome et entièrement renouvelable, donc basé sur des panneaux photovoltaïques. En cours d’expérimentation, le projet permettrait d’équiper les écarts concernés à horizon 2031 et donc de fournir une électricité décarbonée et moins coûteuse que le fioul utilisé à date pour alimenter les groupes électrogènes.

Au sein de plus grandes communes mais toujours isolées dans la forêt amazonienne, comme à Saint-Georges de l’Oyapock (4 000 habitants), EDF a mis en place un gestionnaire d’énergie intelligent (EMS : Energy Management System), permettant de piloter la centrale hydraulique existante, d’ajuster la production d’une centrale biomasse, de superviser de nouvelles capacités de stockage et donc d’éviter ce qui était utilisé jusqu’alors : des groupes électrogènes alimentés avec du diesel. Ceux-ci sont utilisés uniquement en cas de défaillance des autres moyens de production.

Des politiques énergétiques à adapter, pas à copier-coller

Bénéficiant de ressources hydrauliques, la Guyane peut être considérée comme un territoire plutôt avancé dans la décarbonation de son mix électrique. D’autres enjeux doivent cependant être pris en compte pour conjuguer les spécificités géographiques, sociales et économiques du territoire avec la transition énergétique. La dynamique de croissance de la population, parmi les plus élevées en France, va par entraîner une hausse des besoins en énergie. Cette évolution de la consommation doit aussi s’accompagner de l’assurance de la sûreté des systèmes ou du développement des capacités de stockage, pour éviter les défaillances en l’absence de connexions, par exemple dans les écarts. La PPE doit aussi être la possibilité d’ouvrir une réflexion sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie : les énergies renouvelables sont par exemple à l’origine d’importations et de déchets, pouvant être évités en partie par le développement de filières locales. Enfin, alors que les ressources des collectivités sont basées sur la fiscalité liée aux produits pétroliers, il s’agira de s’assurer que la transition vers d’autres sources d’énergie ne se fera pas au détriment des moyens des acteurs publics locaux.

Ces réflexions, ici proposées pour la Guyane, peuvent concerner toutes les ZNI : reflétant le besoin d’adapter le mix énergétique et la trajectoire de la transition aux particularités d’un territoire, à construire en concertation à des échelles plus restreintes (comme ici avec les écarts) face à des normes nationales qui peuvent être peu applicables dans ces espaces. Dans des territoires aux possibilités limitées, c’est une réflexion qui doit s’intégrer aux enjeux de désenclavement et d’aménagement, en consultation avec les populations locales. Deux récents rapports des pouvoirs publics répondent en partie à ces questions : les conclusions d’une mission d’information sur l’autonomie énergétique des Outre-mer, par deux députés, ou d’un rapport du Conseil économique, social et environnemental, sur les transitions énergétiques des territoires, rappellent que la PPE va bien être un outil crucial pour répondre aux limites évoquées, mais que les collectivités des ZNI ne pourront agir seules